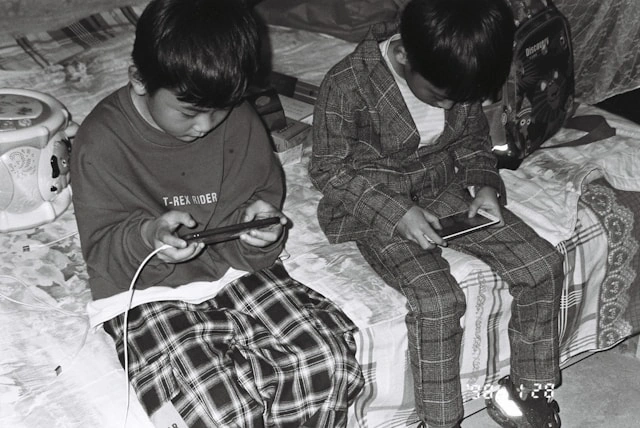

Kinder und Smartphones

Vor ein paar Tagen war ich Teil eines Gesprächs mit einer Grundschullehrerin und einer alleinerziehenden berufstätigen Mutter zweier Kinder zwischen 10 und 15 Jahren zum Thema der negativen Auswirkungen von übermäßiger Smartphone-Nutzung bei Kindern. Die Lehrerin sah die Verantwortung dafür bei einem Versagen der Eltern.

Studien zeigen, dass exzessive und unbegleitete Bildschirmnutzung die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen kann. Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, emotionale Belastungen, all das ist gut dokumentiert. Doch wie belastbar sind diese Aussagen? Die Wissenschaft stützt sich vor allem auf Beobachtungsstudien, also auf Daten, die Zusammenhänge zeigen, aber keine klaren Kausalitäten beweisen. Dass Kinder, die viel Zeit auf TikTok verbringen, später eine ganze Reihe von Defiziten haben, ist statistisch plausibel, aber ob TikTok etc. die Ursache ist oder nur Symptom tiefer liegender Probleme, bleibt offen. Trotzdem ist die wissenschaftliche Lage ausreichend deutlich, um von einem erheblichen Risikofaktor zu sprechen.

Dabei ist unbestritten, dass Smartphones und digitale Medien an sich wertvolle Werkzeuge sein können, die Zugang zu Wissen ermöglichen und soziale Interaktion fördern können. Die Herausforderung liegt vielmehr in der unbegleiteten und übermäßigen Nutzung.

In vielen Familien mit Schulkindern ist die Diskussion um Bildschirmzeit allgegenwärtig. Besonders in Haushalten, in denen Eltern berufstätig oder gar alleinerziehend sind, prallen oft die Anforderungen von Schule, Gesellschaft und dem digitalen Alltag der Kinder aufeinander. Während Lehrkräfte auf eine begrenzte und kontrollierte Mediennutzung bestehen, sehen sich viele Eltern mit der Realität konfrontiert: Kinder haben Smartphones oder Tablets, sie nutzen TikTok, YouTube und andere Plattformen intensiv und es fehlt an Zeit, Energie oder Wissen, um das alles zu überblicken. Die Folge ist Überforderung, die in der öffentlichen Debatte zu selten wahrgenommen wird.

Was in der Diskussion zu kurz kommt, ist die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung. Medienerziehung wird in Deutschland weitgehend privatisiert. Eltern sollen regeln, überwachen, begleiten, meistens ohne klare Orientierung, ohne gesetzliche Hilfen und ohne passende Strukturen. Anders als bei Alkohol, Rauchen oder Glücksspiel, wo Werbebeschränkungen, Altersnachweise beim Kauf und klare Kennzeichnungen selbstverständlich sind, gibt es keine verbindlichen gesellschaftlichen Leitlinien, keine Warnhinweise, keine gesetzlichen Alterskontrollen, die wirklich greifen. Plattformen wie TikTok oder Instagram sind für Kinder leicht zugänglich, während gleichzeitig von den Eltern erwartet wird, die Kontrolle zu behalten.

Das ist unrealistisch und ungerecht. Gerade Alleinerziehende geraten unter Druck: sie tragen die Verantwortung allein, können aber kaum gegenhalten, wenn die Nutzung digitaler Medien in Schule, Freizeit und bei Freunden weit verbreitet ist. Sie sollen Gespräche führen, Inhalte bewerten, Nutzungszeiten begrenzen und gleichzeitig beruflich funktionieren. Medienerziehung wird zum Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Was es braucht, ist ein Perspektivwechsel. Nicht alleine die Eltern müssen besser funktionieren (sie sind immer auch mitverantwortlich), ebenso müssen Gesellschaft und Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen. Schulen können nicht nur fordern, sondern müssen selbst Medienkompetenz aktiv vermitteln. Plattformen müssen in die Pflicht genommen werden, kinderfreundliche Voreinstellungen und effektive Schutzmechanismen bereitzustellen. Und wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, wie viel Verantwortung Einzelne tragen können und ab wann es eine Frage der Fairness ist, Verantwortung zu teilen.

Solange Medienerziehung als Privatsache gilt, wird sie immer wieder an sozialen Realitäten scheitern. Was wir brauchen, ist kein weiterer Appell an die Disziplin der Eltern, sondern ein gesellschaftliches Klima, das versteht, dass die digitale Kindheit kein Randthema ist. Sie ist Teil unserer gesellschaftlichen Zukunft.